El mindfulness que en los subsecuente traduciremos como conciencia plena es una forma de terapia psicológica que tiene sus orígenes en la filosofía budista (Simkin & Black 2014), y aunque algunos autores señalan que el concepto de conciencia plena no es exclusivo de esta filosofía, ya que es posible encontrar menciones de conceptos y prácticas similares en el hinduismo, el islam, el cristianismo y en los antiguos griegos o filosofías europeas, el budismo es la tradición en donde este concepto se ha conservado, desarrollado con mayor fuerza y transmitido hasta la actualidad (Trousselarda, Steiler, Claveriea & Caninia, 2014).

El budismo es una de las tradiciones milenarias que ha puesto mayor énfasis en el estudio de la mente desde hace más de 2,500 años, entre los temas que los filósofos budistas han debatido durante siglos se encuentran las mismas cuestiones que los filósofos occidentales más connotados han estudiado, sobre la naturaleza, las relaciones entre la mente, la materia, el yo, la realidad, la conciencia y el conocimiento (Díaz, 2007).

Resulta sobresaliente que en diversos aspectos la filosofía budista ha postulado entendimientos, desde hace más de dos mil años, muy afines a las ideas de diversas ramas del pensamiento occidental, no solo de la filosofía clásica, sino de algunas ciencias modernas como en el campo de la física cuántica y las neurociencias cognitivas (Díaz, 2007; Revel & Ricard, 1998; Ricard, & Xuan, 2004; Ricard, 2005).

Desde una perspectiva académica podría despertar desconfianza hacer una mención tan explícita al budismo y sus principios, para algunos miembros de la comunidad podría parecer una acción con aroma religioso, incluso irracional y dogmático, sin embargo, el budismo más que una religión basada en la revelación, la fe ciega y el dogma, comprende un sistema de filosofía práctica basada en la experiencia directa del practicante, esta es precisamente su principal ventaja y lo que permite hablar del budismo no solo en términos de una religión mas o un simple antecedente histórico del mindfulness, sino en términos de una disciplina ancestral del estudio de la mente de un modo deliberadamente empírico (Díaz, 2007; Revel & Ricard, 1998; Ricard & Xuan, 2004).

Es cierto que en sus diferentes vertientes y sincretismos, es posible encontrar en la filosofía budista algunas formulaciones metafísicas, sin embargo el estudio de la mente y la conciencia en el budismo ha estado relativamente alejado de este debate, incluso es posible encontrar algunos relatos del Buda histórico (el principie Siddhartha Gautama), en que él mismo rechaza cualquier solución conceptual a problemas metafísicos repetida y explícitamente, así como a las teorías sobre la realidad que nada tenían que ver con la existencia tangible del ser humano (Díaz, 2007; Revel & Ricard, 1998; Ricard & Xuan, 2004).

En lugar de eso, la filosofía budista invita al ser humano a poner todas sus energías en la liberación del sufrimiento (concepto en el que se profundizará más adelante) y a suspender el juicio sobre las supuestas verdades metafísicas, de esta manera el Buda, no juega en el budismo el papel de un dios al cual rendir culto, en realidad su figura dentro de esta filosofía conforma únicamente la del arquetipo de la sabiduría y del sabio consumado al que cualquier persona puede aspirar (Díaz, 2007; Revel & Ricard, 1998; Ricard & Xuan, 2004).

Habiendo hecho esta breve aclaración, se puede comenzar señalando que la conciencia plena (Mindfulness en su acepción al inglés) ocupa en el budismo un lugar particularmente importante. La palabra Mindfulness parece haber sido adoptada originalmente por T. W. Rhys Davids quien tradujo primero el término técnico budista sati (en su forma Pali) o smrti (en su forma sánscrita) por la palabra inglesa mindfulness; antes de él se habían hecho traducciones como como «recuerdo, memoria, reminiscencia, pensamiento”, y si bien sati en términos etimológicos más estrictos es “memoria”, en el contexto budista ésta es una traducción que puede resultar inadecuada, ya que su uso en esta filosofía aludía inicialmente a una “llamada a la mente” “una llamada a ser consciente de los hechos” (Trousselarda, Steiler, Claveriea, Caninia, 2014).

Cuando en el budismo se habla de la mente, se hace referencia al que se considera el aspecto de la naturaleza más sutil, aquello que posee un darse cuenta discernidor, que distingue a los seres vivos de los objetos y que se considera la base de trabajo de la propia existencia; depende del cuerpo y su interacción con el medio ambiente y se puede acceder a esta por medio de la introspección y el entrenamiento de la práctica meditativa (Thurman, 2014; Trungpa, 2007).

Con frecuencia el uso de la palabra mente en el budismo pareciera estar más cerca del termino espíritu como suele mencionarse en diversas tradiciones filosóficas o religiosas y de hecho esta observación no es del todo equivocada si consideramos la función central que cumple este constructo en diversos sistemas de creencias (Trungpa, 2007), sin embargo, debe distinguirse que cuando desde el budismo se alude al espíritu, este término no se usa para afirmar la existencia de un alma individual o no material, que se conserva después de la muerte, sino que se utiliza para identificar un movimiento energético, creativo y evolutivo de los procesos de la propia mente en el contexto de la vida cotidiana (Díaz, 2007); estos procesos de la mente abracarían lo que desde la psicología occidental se denominan los procesos psicológicos y entre estos procesos la atención es el que más nos interesa en este caso.

Como se mencionó la conciencia plena en el budismo es fundamental y este insiste constantemente en el hecho de prestar atención a la experiencia inmediata, en la necesidad de ser conciente y percatarse cabalmente de los hechos y de los objetos de la experiencia de vida (Díaz, 2007).

La centralidad de la conciencia plena en el budismo se explica, en la medida en que se considera que a través de la agudeza que proporciona una atención diligente y concentrada sobre los objetos y los hechos de la vida, es posible desarrollar una comprensión adecuada de la existencia (desarrollar sabiduría), lo cual conduce a un “alumbramiento” progresivo de la mente y el logro final de lo que se conoce en el budismo como iluminación (Díaz 2007) entendido como un estado libre de todo sufrimiento y de comprensión completa de la existencia fenoménica.

La palabra sufrimiento, que generalmente se utiliza como la traducción del termino pali dhuka, puede no ser tan específica respecto al significado del término original. Si bien, el termino dhuka en efecto puede describir formas de sufrimiento como el dolor físico o el malestar emocional, la base fundamental del sufrimiento al que se refiere dhuka es el de un estado de insatisfacción fluctuante, que puede ir desde el simple aburrimiento o desasosiego y pasar por un estado de neutralidad aparente, hasta el dolor físico y mental más intenso, por ello algunas otras traducciones afines al término original son la insatisfacción, sed, avidez, intranquilidad, irritación, tensión, agonía, vacío, una carga o un peso existencial entre otros (Ricard, 2005; Trungpa 2007; Mañas, Franco & Faisey, 2009)

El sufrimiento es considerado en el budismo una condición humana básica ligada a otras dos condiciones que definen la realidad de la existencia humana; la impermanencia, la cual implica que todos los fenómenos son condicionados y cambian constantemente, por tanto ninguno de ellos es duradero o permanente, en este sentido se considera que la experiencia humana es un tipo de ilusión producto del flujo subjetivo de la mente que percibe un mundo compuesto por breves episodios de actividad cognitiva que emergen y desaparecen rápidamente unos tras otros (Mañas, Franco & Faisey, 2009); y la no existencia sustancial del “Yo”, esto no implica una negación nihilista de la personalidad humana, pero si el énfasis en que, la noción de un “yo” como suele entenderse, involucra la existencia de un ente independiente y disociado en distintos grados o niveles del resto del universo, cuando en realidad aquello que se define como «yo» es solo el producto de una serie de capacidades perceptuales en interacción con el medio, que al ser subjetivadas dan lugar a una fuerte representación autoreferida de la existencia, la sensación de un “yo” sustancial y sólido, pero que al analizarse detenidamente se muestran simplemente como una serie de funciones mentales constructivas (Mañas, Franco & Faisey, 2009; Díaz, 2007, Trungpa, 2007).

El sufrimiento entendido de este modo y aunado a las condiciones señaladas es lo que el buda señalo en su enseñanza de las cuatro nobles verdades, las cuales son consideradas los fundamentos de las enseñanzas budistas, y a partir de las que se desprende toda su metodología, a continuación se describen de acuerdo a Gyatso (2004):

- El sufrimiento existe: Aquí se alude a dhuka como condición existencial que los seres humanos enfrentan constantemente durante su vida.

- El sufrimiento tiene una causa: Este principio indica que dhuka es sin embargo, un fenómeno compuesto cuyas causas son factores mentales identificables a los que llama “venenos mentales”, estos son la ignoracia, el deseo y la aversión (más adelante se explicarán con mayor detalle).

- El sufrimiento puede extinguirse, extinguiendo su causa: Aquí se asume que dado que dhuka es un estado con causas identificables y relativamente claras, es posible terminar con este si se eliminan sus causas.

- Para extinguir la causa del sufrimiento, se debe seguir el noble camino óctuple: En este principio se proporcionan ocho reglas o guías para la vida, que se describen como el “antídoto” para los venenos mentales, estas son: I. Visión o comprensión correcta; II. Pensamiento o determinación correctos; III. el hablar correcta, IV. Acciones correctas; V. Medio de vida correcto; VI. Esfuerzo correcto; VII. Consciencia del momento correcta (conciencia plena); VIII. Concentración o meditación correcta. El uso del término “correcto” en cada uno de estos principios implica tanto el desarrollo de una comprensión adecuada de la realidad como un elemento ético que guía la práctica, en el cual se profundizara más adelante en el presente escrito.

Como se puede observar, la conciencia plena se encuentra vinculada a la filosofía budista desde sus fundamentos como un método para la extinción del sufrimiento contenido en el noble sendero óctuple. Un elemento particularmente importante presente en las cuatro nobles verdades y que ayuda a comprender el lugar central de la conciencia plena dentro de la práctica budista es la referencia a las causas del sufrimiento como un grupo de factores mentales considerados dañinos a los que llama “tres venenos”, estos son:

- La ignorancia: Entendida como una ausencia de entendimiento o comprensión adecuada de la realidad o de las condiciones de la existencia, así como de las diversas experiencias que se tienen durante la vida. Este factor genera un impulso a partir de la falta de comprensión que deriva en el surgimiento de una mente dual que percibe las experiencias físicas y mentales a partir de criterios subjetivos de agrado o desagrado; este proceso se produce tan rápidamente que existe una gran dificultad para identificar la interrelación de los fenómenos que configuran la experiencia consciente y por ende se crea la percepción de que estos fenómenos son entidades sólidas e independientes (Revel & Ricard, 1998; Trungpa, 2007; Díaz, 2007; Thurman, 2014).

- El deseo: Es una de las dos formas de dualidad surgidas de la ignorancia e implica una fuerte atracción por aquellos elementos de la experiencia de vida que se consideran agradables, el termino deseo a veces es sustituido por los términos avidez (sed o apetencia de aquello que es agradable) y apego o aferramiento (la necesidad de poseer, mantener e incrementar aquello que se considera agradable); este factor mental genera un fuerte sufrimiento debido tres causas básicas: la incapacidad frecuente de poseer todo aquello que se desea, el cambio mismo que se manifiesta en el deseo, haciendo que el individuo se involucre en una búsqueda interminable de nuevos objetos del deseo y en tercer lugar debido a la impermanencia, que como condición de la realidad implica un proceso de “pérdida constante” del objeto de deseo, debido al cambio inevitable de todos los fenómenos (Revel & Ricard, 1998; Trungpa, 2007; Díaz, 2007; Thurman, 2014).

- Aversión: Este factor mental surge al mismo tiempo que el deseo como la otra manifestación de la dualidad y agrupa un conjunto de emociones negativas como el resentimiento, la envidia, los celos, la ira etc. y su esencia es el rechazo y la antipatía hacía lo que se considera desagradable (Revel & Ricard, 1998; Trungpa, 2007; Díaz, 2007; Thurman, 2014).

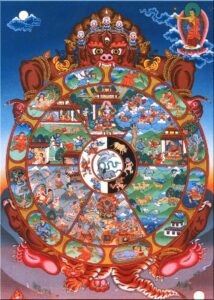

Es a partir de este análisis que el entrenamiento de la conciencia plena se vuelve fundamental en la filosofía budista, ya que se considera que en un estado habitual no entrenado, la mente está condicionada parcial o totalmente por estos factores mentales, lo cual fortalece la ignorancia y conduce a los individuos a realizar conductas que le provocan sufrimiento (basadas en ignorancia, deseo y aversión) en su búsqueda por eliminar la insatisfacción, las cuales a su vez generan efectos múltiples en el mundo externo, otras personas y en el propio sujeto, conformando una cadena circular de causa y efecto cuyos eslabones se fortalecen con la distracción o la ausencia de un adecuado percatarse de la realidad, esto es lo que en el budismo se denomina la rueda del samsara (existencia cíclica) (Díaz 2007).

Representación tradicional de la existencia samsarica en el budismo tibetano como una forma de existencia cíclica ligada a la muerte, el renacimiento y el sufrimiento

En esta cadena multicompleja de fenómenos unidos por diversas causas y efectos, el primer eslabón que se puede romper es el de la ignorancia a través del entrenamiento de la atención, lo cual permite el desarrollo de una nueva actitud a partir de la cual se evalúan las circunstancias de la existencia y se puede actuar en consecuencia, este percatarse certeramente del proceso y los contenidos de la propia mente, conduce a su depuración y al desarrollo de sabiduría (comprensión adecuada de la realidad, una percepción no sesgada de las experiencias de vida) (Díaz, 2007).

Es por lo anterior que la filosofía budista desarrolla cuatro fundamentos para la práctica de conciencia plena los cuales se explican en el Satipatthana Sutta (Nikaya, 2500 A. C.), estos son:

- Atención al cuerpo: Se refiere a la observación de aquello que hace que el cuerpo se mueva, y a la contemplación del surgimiento de la intención que impulsa a la mente a actuar por medio del cuerpo.

- Atención en las sensaciones: Implica contemplar las sensaciones agradables, desagradables o neutras.

- Atención a la mente: Implica contemplar los impulsos manifestados como atracción, repulsión y/o indiferencia que aparece en la mente a partir de la percepción de las experiencias sensoriales.

- Atención a los objetos mentales: Como la alegría, apatía, preocupación, calma, duda, inquietud, y cualquier otra actitud mental, es decir, la postura que la persona adopta ante la experiencia de vida que atraviesa.

Para el desarrollo de la conciencia plena, el budismo plantea dos técnicas básicas sobre las cuales se apoyan otras prácticas que puedan desarrollarse, estas dos técnicas son la meditación llamada “shamata” (morar en calma o meditación de la tranquilidad) y esta se puede realizar con un objeto de soporte (dirigiendo la atención a este) o sin él, esta técnica implica generalmente la adopción de una postura específica (e. g. flor de loto, medio loto o sentado en una silla) y consiste en observar la respiración (o el objeto de concentración elegido) procurando focalizar la atención lo más posible durante la práctica y haciendo que la atención vuelva una y otra vez a la respiración. Cada vez que el practicante se da cuenta de que se ha distraído o se ha movido; en la medida en que la práctica se ejercita la persona logra mantener la atención por periodos de tiempo más largos y con una dosis menor de esfuerzo que en las etapas iniciales, el objetivo de esta práctica es el desarrollo de la concentración unipuntual (Rimpoché, 2012).

La segunda técnica es la meditación vipassana, la cual no utiliza un objeto de apoyo y simplemente permite que la consciencia contemple el movimiento de su propio proceso, con la finalidad de observar la construcción subjetiva de la experiencia consciente (Mañas, Franco & Faisey, 2009). Este tipo de meditación también puede considerarse un tipo de meditación analítica en la que se indaga la naturaleza ilusoria de las percepciones, a partir del discernimiento de las relaciones condicionadas que conforman los fenómenos (Tempa, 1990).

A partir de este breve resumen es posible comprender el fuerte arraigo del concepto de conciencia plena en la filosofía budista y el por qué durante 2,500 años, una gran cantidad de pensadores y practicantes budistas han concentrado sus esfuerzos en el perfeccionamiento y desarrollo de métodos que permiten al practicante el desarrollo de dicha cualidad, de igual manera es posible comprender como una práctica tradicional budista ha despertando desde hace décadas el interés de la comunidad científica y se ha convertido una estrategia de tratamiento psicológico que continua acumulado evidencias a su favor de su implementación para atender diversos problemas de salud mental.

Referencias

Simkin, D. & Black, N., (2014). Child and Adolescent Psychiatric Clinics , Volume 23 , Issue 3 , 487 – 534

Trousselarda, M., Steiler D., Claveriea, D., Caninia, F. (2014) L’histoire de la Mindfulness à l’épreuve des données actuelles de la littérature: questions en suspens. L’Encéphale (2014) 40, 474—480

Díaz, J. L. (2019). La conciencia viviente. Fondo de Cultura Económica.

Revel, JF. & Ricard, M., (1998) El monje y el filósofo. Ediciones Urano. España

Ricard, M. & Xuan, T., (2001) El infinito en la palma de la mano. Del big bang al despertar. Ediciones Urano. España.

Ricard, M. (2005). En defensa de la felicidad. Barcelona, España: Urano.

Thurman, R., (2014) El libro tibetano de los muertos. Barcelona, España: Editorial Kairos

Trungpa,. C. (2007) Nuestra Salaud Innata. Un enfoque de la psicología budista. Barcelona, España: Editorial Kairos

Mañas, I., Franco, C., Faisey, M., (2009) Mindfulness and psychology: Foundations and terms in Buddhist psychology. Web de Medicina y Psicología.

Gyatso, T. (2004) Adiestrar la mente. España: Ediciones Dharma

RImpoche, Patrul. (2012) Las Palabras de mi Maestro Perfecto. Barcelona, España: Editorial Kairos.

Tempa G. (1990) Lam Rim. El Camino Gradual a la Iluminación. Alicante, España: Ediciones Dharma